家づくりを検討されている方は、「高断熱・高気密」こういったフレーズをよく耳にするのではないでしょうか?

「高気密だと具体的に何がよくなるの?」「どのくらい重要なのか?」「高気密かどうかはどう判断降ればいいの?」などいろんな疑問があると思います。

断熱について別記事で紹介しましたがその能力を十分発揮するためには気密性が大切になります。

今回は、住宅の気密性が必要な理由についてまとめていきたいと思います。

【高気密】とは・・・

気密性とは、建物内部と外部との空気の流れを妨げる性能のことをいいます。

屋外から室内に隙間風が入ってこないよう、室内の空気が隙間から逃げていかないように家の隙間を減らすことです

高気密とは、この性能が高い水準にあることを指します。

気密性が高いと室内温度が、外部温度の影響を受けづらくなりますので室内温度を快適に保つことができます。

わかりやすく言うと隙間風などがなく、家を魔法瓶状態にしてくれます。

高気密住宅のメリット

この気密性が重要な理由は大きく説明すると4つあります。

1, 省エネルギーで室内の温度を快適に保つ

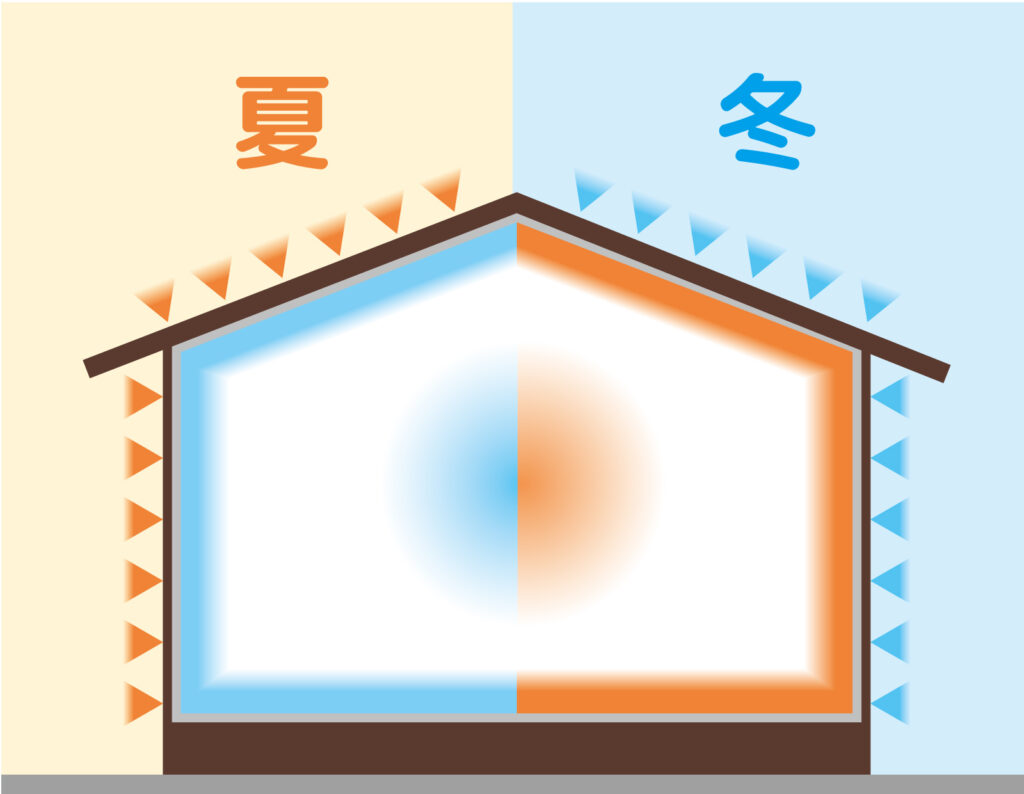

高気密、高断熱は、外からの熱が直接伝わりにくく密閉されているため、冷暖房の効きが良くなります。

そのため、冬は効率よく室内を暖めたり、夏は涼しくしたりできるので電気代が抑えられます。

気密性が低いと冬は暖房をつけても暖かい空気が屋根の隙間から外に漏れ、

漏れた分だけ床下の冷たい空気が家の中へ入ってきます。

夏も同様に、部屋がせっかく涼しくても、暖かい外気が隙間から入ってきてしまいます。

家の隙間はできるだけ少なくした方が快適性もあります。

2, 断熱性能がしっかり発揮される

家の壁には断熱材といって、室内が外気の温度変化を受けにくいように熱を伝えにくくするものが壁・屋根・床・基礎などに入っています。

断熱材には以前紹介しましたので気になる方はこちらをどうぞ

3, 内部結露を防ぐ

冬の乾燥した空気に比べると、夏の暖かい空気や、冬の家の中の暖かい空気は湿気を多く含みます。

家が隙間だらけだと隙間から湿気が壁の中や天井裏、床下に流れ込んでしまい、断熱材の入った壁の中に空気が侵入してきます。

そうなると結果的に壁の中で結露が発生してしまいます。

内部結露はすぐに発生する場合もあれば、ゆっくり少しづつ出てくることがあります。

内部結露は冬でも夏でも発生することもあり、暖かい空気が壁の中で冷やされると発生します。

そのため気密性があると、それらを防ぐことができ、結露が原因のカビやダニを防ぐことができます。

また、断熱材には(どんな材料でも)必ず防湿が必要で重要です。

結露の話は長くなりますのでまた別記事にて説明したいと思います。

4, 換気効力を上げる

この内容は目に見えませんがとても重要になります。

人が生活していると、水蒸気や二酸化炭素、匂い成分など…様々な汚れた空気が室内で発生します。

これらの汚れた空気を屋外に排出するためには定期的な換気が必要です。

悪い言い方になってしまいますが、昔の住宅は隙間が多かったので、窓が常に空いているような状態でしたので換気の大切さがあまり注目されていなかったのではないかと思います。

ところが、2003年以降のマンションや住宅では24時間換気が標準となっています。

家の中の空気を2時間に1回はすべて入れ替わる計算です。

換気の方法は3種類あります。

・第1種換気・・・給気、排気ともに機械で行います。

・第2種換気・・・給気を機械で、排気は自然に行います。

・第3種換気・・・給気は自然に、排気は機械で行います。

多くの住宅で採用されている第3種換気が採用されており、排気は換気ファンで行い、給気は給気口から自然に空気を入れていきます。

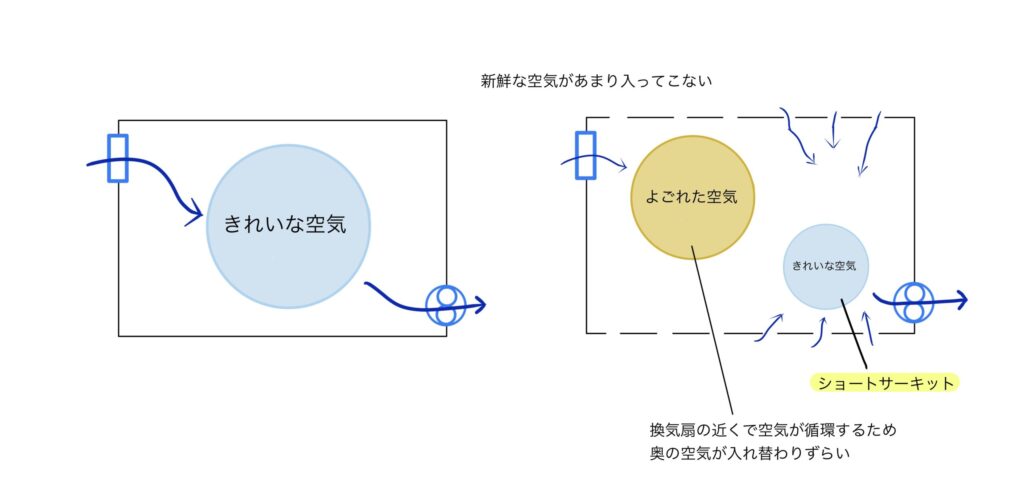

給気口から空気が入り、換気扇から空気が出ていく。

このような空気の流れがしっかり作れると、部屋中の古い空気と新しい空気をきちんと入れ替えることができ、空気を綺麗に保つことができます。

正しい換気ができると左の図のようになりますが、

図の右のように、気密性が高くないと、給気口からではなく、家の隙間や換気扇の周りにある隙間から空気を取り入れてしまいます。

そうすると、新しい空気は換気扇の近くから入り込み、換気扇からすぐに出て行ってしまうような流れとなってしまい、

換気扇の周りでしか空気の循環が起こらず、換気扇から離れた空間の空気はほとんど入れ替わりません。

換気扇近くの空気だけが循環する、ショートサーキット(短い循環)という現象が起きてしまいます。

空気がよどんだ場所を作らないためには、家の隙間は可能な限り少なくし、24時間換気扇を効率よく回す必要があるのです。

気密性の確かめ方

気密を高める方法は具体的に言うと、建材の寸法誤差をなくしたり、建材と建材の接合部分を気密シートや気密テープなど隙間なく施工していくことです。

家は扉枠、スイッチコンセント、床と壁、木材と壁ボードの取り合いなど様々なものが接合されてできています。

しかし、目では確認できない住宅の隙間をどのように確認したらいいの?と思われることでしょう。

気密性の簡単な確認方法

※注意点として様々な建材を使って1つの住宅を作っており、なおかつ木造住宅である以上、完全に隙間を0にすることはできません。

1.まず家の給気口をすべて閉じてください。

2.キッチン、ユニットバスの換気扇を回して室内を負圧状態にします。

これで準備は完了です。

この状態でスイッチやドア枠と床との取り合いなどに手を当ててみて、どのくらい隙間風が来ているか確認することができます。

特に風が来やすい場所としては

・スイッチコンセント類やインターホンモニター

・ユニットバスのドア枠と床との取り合い

・キッチンや洗面などの排水管と床の隙間

・玄関タイルと床の取り合い

などなど・・・

様々な場所からくる恐れがあり、風を感じた場合は隙間ができている可能性が高いです。

これらの場所は弱点になりやすい場所です。

ですが大抵の場合は給気口を開けていれば、基本的には給気口から空気は入っていきますので普段の生活では漏気の心配する必要はないと思います。

またキッチンなどの換気扇は24時間換気の計算に含まれないことがほとんどで、料理中など一時的な使用になります。

使用するとどうしても家の中が負圧になりますので、普段は入らないような場所から空気が侵入してしまいます。

上記の方法はあくまでも弱点を確認するのが目的で、常にその場所から漏れているわけではありません。強制的に隙間風を出しているだけです。

ですが、給気口を開けてもそこから侵入してくるようでしたら給気量が足りないか、隙間が大きいかのどちらかと思います。

数字で見る気密性

実は気密性能を把握できるよう、隙間面積を数値化したものがあります。

それがC値です。

気密性はC値という数値で表され、建物床面積1㎡あたりの隙間面積を表します。

この数値が小さければ小さいほど、隙間面積が少ないことを意味します。

例えば、床面積100㎡の家でC値が1.0であれば、建物全体の隙間面積は100㎠くらいということになります。

100㎡の家でC値1.0の場合、1㎡あたり1㎝、家全体で100㎠の穴が開いているということになります(はがき1枚148㎠)

気密性のはかり方

気密性を実際はかる場合、窓や玄関などを閉め、給排気口を塞いだ状態で写真のような機械(気密測定器)で窓1ヵ所から室内の空気を排出します。

一気に建物内部の空気を排出するので、建物内部は一時的に負圧状態になります。

建物内部が負圧になれば外部から空気が室内に入ってこようとします。

このとき隙間が小さければ少ないほど空気は入りづらく、中と外で圧力差が大きくなります。

逆に隙間が大きいと、いくら排気量を大きくしても圧力差は大きくなりません。

隙間からどんどん空気が入ってくるので圧力差が生じにくくなります。

このように専用の測定器を使うことで、送風機の風量と圧力差の関係から隙間面積を自動で算出してくれます。

気密測定で測定・計算したものを、前述したとおり相当隙間面積(C値)といいます。

気密性能はどのくらい重要なのか

住宅にとって気密性能が重要なのはなんとなくお分かりいただけたでしょうか。

しかし数値として実際どれくらいであれば高気密であると言えるのか?

現状日本にはC値基準がありません。

以前は寒冷地でC値2.0、その他の地域で5.0という基準がありました。

ところが、2012年に制定された、現行の改正省エネ基準の中からは削除されてしまったのです。

完全に個人的意見ですが、よく比較される値としてはC値1.0以下ではないでしょうか。

C値が1.0以下ですと気密性能があり、0.6以下だと高気密だといえると思います。

最後に

基本的に高気密住宅であれば、普段の生活をしていれば性能差はほとんど感じません。

(0.2も0.5も体感ではそれほど違いは分かりません)

いくら数字がよくても家の使い方を間違えてしまえば、宝の持ち腐れになってしまい、

気密を意識するあまり普段の生活に制約を設けたり、常に意識しすぎて生活が窮屈になってしまえば元も子もありません。

ある程度の性能があればほどほどが一番だと思います。あくまで快適に生活することが1番の目的です。

家の形やプランなどもありますので、一概にいくつ以下が良いとは言えないと思いますが、

そこを意識して家づくりをしているか、コストや手間を理由に省略していないか。

気密性の重要性を理解して家づくりをしているのかどうかが重要だと思います。

安心して家づくりを任せられるかどうかを、最終的に判断するのは家を建てる側です。

家づくりを検討されている方は後悔することがないよう、信頼できる会社選びをしてください。

コメント